Grundlagen VR

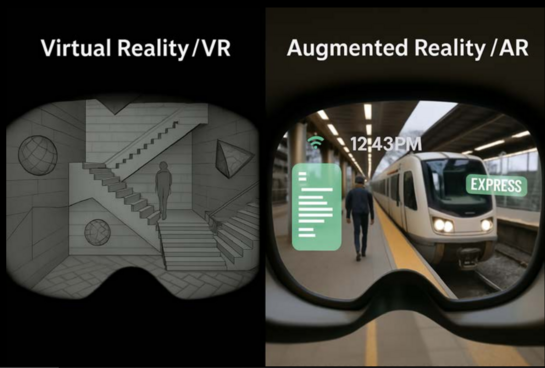

- Augmented Reality (AR): Erweiterung der realen Welt durch Überlagerung digitaler Inhalte, die Umgebung bleibt sichtbar -→ VR: Komplette Eintauchen in eine künstliche Umgebung.

- Klassische informatorische Assistenzsysteme (ohne VR): Diese stellen Informationen meist über Bildschirme, mobile Endgeräte oder akustische Signale bereit, ohne immersiver Visualisierung

Damit Virtual Reality (VR) im Unternehmen sinnvoll genutzt werden kann, müssen bestimmte technische Grundlagen erfüllt sein. Diese betreffen die Geräte, die Software, die Netzwerke, die Daten und auch die Organisation.

1. Geräte (Hardware)

- Leistungsfähige Rechner mit geeigneter Grafikhardware

- VR-Headsets (z. B. HTC Vive, Meta Quest 3, Apple Vision Pro)

- Bewegungssensor Controller und ggf. haptische Geräte

- Kompatible Peripheriegeräte (z. B. Kameras, Mikrofone)

2. Programme (Software)

- VR-Anwendungen für die spezifischen Unternehmenszwecke

- Schnittstellen zu bestehenden IT-Systemen (z. B. ERP, CAD)

- Tools zur Nutzerverwaltung und Systemwartung

- Regelmäßige Updates und Support durch Hersteller

3. Netzwerk und Verbindung

- VR-Anwendungen benötigen häufig eine schnelle und stabile Internetverbindung, z. B. WLAN oder 5G.

- Große Datenmengen können über Cloud-Systeme oder Edge-Server verarbeitet werden.

- Der Schutz sensibler Daten muss immer berücksichtigt werden.

4. Daten und Inhalte

- Kompatible Datenformate für 3D-Modelle und Simulationen

- Zentralisierte oder synchronisierte Datenhaltung

- Backup- und Recovery-Konzepte für VR-Daten.

5. Organisation im Unternehmen

- Schulung und Qualifizierung der Mitarbeitenden

- Klare Zuständigkeiten für Betrieb und Wartung der Systeme

- Prozesse für Onboarding, Support und Troubleshooting

- Berücksichtigung ergonomischer und arbeitsrechtlicher Vorgaben

Der Einsatz von Virtual Reality (VR) bietet viele Vorteile, hat aber auch Grenzen und mögliche Risiken, die Unternehmen beachten sollten.

1. Technische Grenzen

- Geräte: VR-Brillen sind oft noch schwer, teuer und haben eine begrenzte Akkulaufzeit.

- Leistung: Manche Anwendungen benötigen sehr viel Rechenpower und starke Netzwerke.

- Stabilität: Wenn die Verbindung ausfällt oder die Sensoren ungenau arbeiten, wird die Nutzung schwierig.

2. Wirtschaftliche Grenzen

- Hohe Kosten: Hohe Anfangsinvestitionen für Hardware, Software und Infrastruktur; laufende Kosten für Wartung, Upgrades und Schulungen.

- unklarbare Rentabilität (Return on Investment): insbesondere in frühen Umsetzungsphasen.

- Eventuelle Fehlinvestitionen: falls die Akzeptanz der Mitarbeitenden oder der tatsächliche Nutzen hinter den Erwartungen zurückbleibt.

3. Organisatorische Grenzen

- Integration: VR muss in bestehende Prozesse eingebunden werden – das ist oft komplex.

- Schulung: Mitarbeitende brauchen Training, sonst wird die Technik nicht akzeptiert.

- Akzeptanz: Manche Mitarbeitende stehen neuen Technologien skeptisch gegenüber.

4. Risiken für Sicherheit und Gesundheit

- Belastung für Augen, Gleichgewichtssinn und Bewegungsapparat: (z. B. Motion Sickness, Unfälle durch fehlende Wahrnehmung der realen Umgebung).

- Ergonomie: Längeres Tragen schwerer AR-Brillen kann unbequem sein.

- Datenschutzrisiken: durch die Verarbeitung und Speicherung sensibler personenbezogener Daten in der VR-Umgebung.

5. Zukünftige Entwicklung

Viele Grenzen werden sich in den nächsten Jahren verringern, da Geräte leichter, leistungsfähiger und günstiger werden. Trotzdem sollten Unternehmen schon heute genau prüfen, wo VR sinnvoll eingesetzt werden kann – und wo nicht.

1. Hardware

- VR-Headsets: (ab ca. 400 € bis 2.000 € pro Gerät)

- Leistungsstarke Computer/Workstations :(1.000 € bis 3.000 € pro Gerät)

- Zusätzliche Peripherie: Controller, Sensoren, Zubehör

2. Software

- Lizenzen: für Standard-VR-Anwendungen (oft zwischen 500 € und 5.000 € jährlich pro Nutzer/Anwendung)

- Entwicklung: individueller VR-Lösungen (mehrere Tausend bis mehrere Hunderttausend Euro je nach Komplexität)

3. Implementierung und Integration:

- Kosten für Anpassung und Integration in bestehende IT-Landschaften

- Pilotprojekte oder Machbarkeitsstudien (oft im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich)

4. Infrastruktur

- Netzwerk: Ausbau von WLAN oder 5G für stabile Verbindungen.

- Server/Cloud: Kosten für Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen.

- IT-Sicherheit: Schutz sensibler Unternehmensdaten.

5. Organisation und Personal

- Schulungen: Mitarbeitende müssen im Umgang mit VR geschult werden.

- Integration: Anpassung bestehender Prozesse und Systeme.

- Support: Interne oder externe Betreuung der Technik.

Zusammenfassung

- Einmalige Kosten: Anschaffung von Geräten, Software, Aufbau der Infrastruktur.

- Laufende Kosten: Lizenzen, Wartung, Updates, Support, Schulungen.

- Versteckte Kosten: Zeitaufwand für Einarbeitung und Akzeptanz bei den Mitarbeitenden.

Die Gesamtkosten für den Einstieg in VR als Assistenzsystem liegen – je nach Größe und Umfang des Projekts – typischerweise im Bereich einiger Zehntausend bis zu mehreren Hunderttausend Euro.

Ihr Ansprechpartner

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Kazimierz Przybysz

Tel: +49 3583 612-4628

kazimierz_adam.przybysz(at)hszg.de

M.A. Daniel Winkler

Tel: +49 3583 612-4595

daniel.winkler(at)hszg.de